第43期:识别PM2.5低浓度高毒性组分及其来源对未来室内外空气质量管理的意义

2024年11月30日上午,由中国环境科学学会室内环境与健康分会主办、中国环境科学学会室内环境与健康分会青年委员会承办、室内空气质量评价与控制北京市重点实验室和清华大学生态规划与绿色建筑教育部重点实验室协办的“菲兰建筑环境与健康系列学术论坛”第四十三期线上学术论坛成功举办。五百余名师生通过腾讯会议和视频号直播的形式参加了本期学术论坛。

第四十三期学术论坛特邀香港理工大学金灵老师做学术报告,主题为《识别PM2.5低浓度高毒性组分及其来源对未来室内外空气质量管理的意义》。金老师指出虽然PM2.5是典型的复合污染,但从健康角度出发的关键活性组分仍不明晰。研究发现所有颗粒物都被设为具有同等毒性的假设并不成立,剂量-反应具有非线性特征和显著地域差异,单位质量浓度PM2.5消减的健康获益区域差异巨大。此外,质量主导组分并不等同于关键活性组分。亟待全面解析起关键毒性作用的活性组分。随后金老师介绍了加州PM2.5、中国PM2.5对小鼠暴露的肺毒性实验,结果证明,在相同质量浓度下,前者毒性大于后者;而且统计数据表明PM2.5质量浓度的下降并不意味着健康获益的同比例提高。活性组分类型与比例变化可能是区域间单位质量浓度变化所致毒性消减差异的一大重要原因。

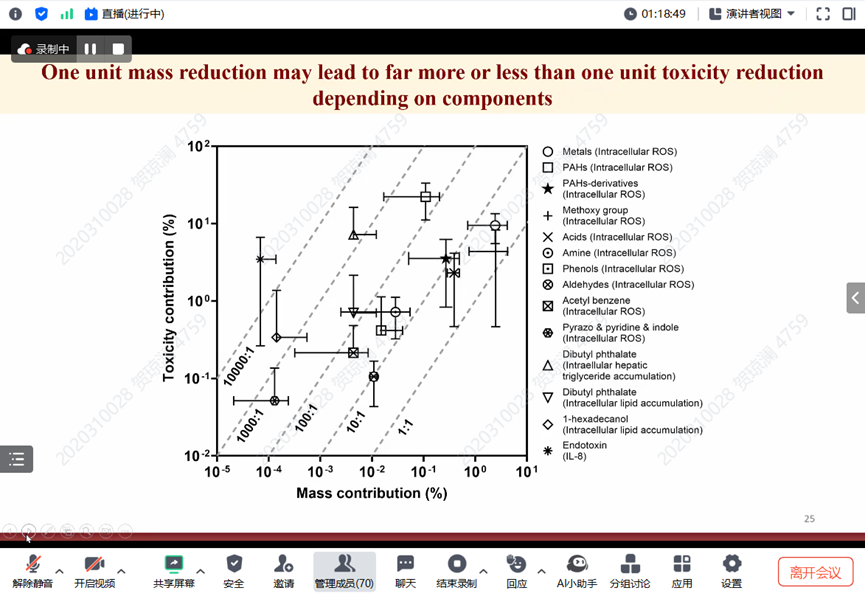

尽管当前基于PM2.5浓度的管理已经收获了巨大成效,但这个框架下所有成分被视为具有相同毒性,造成对排放源的过度或欠缺管制。因而引发了在中低浓度下寻找其有害成分及其主要来源的思考。之后引入了两个实验案例研究,第一个案例是选取海岸和市区路边两个地点进行PM采集,并进行逐级样本提取和细胞暴露,结果发现在PM诱导促炎效应中内毒素的平均质量贡献小于0.0001%,远远小于单位毒性的贡献(0.2~10.1%)。第二个案例是搭建燃烧炉灶,设计控制实验,对不同温度、不同生物质的燃烧条件下产生的颗粒物毒性进行研究,结果发现随着燃烧效率的提高OC排放因子的降低程度显著大于毒性排放因子,在基于ROS的毒性鉴定标准中PAHs和PAH衍生物相比于甲氧基酸和酸表现出强毒性,且PM中各物质的毒性贡献不一定与质量贡献平行。将PM2.5中的有毒成分连接到受PM2.5干扰的生物途径的实验研究有望进一步开展。